自然派ライフ住宅設計㈱ 新潟市のリノベーション・フルリノベーション

お問い合わせ

家づくりに関するお問い合わせ、

設計や資金計画についてのご相談は、

何でもお気軽にお寄せください。

新潟市でもリノベーションやフルリノベーションができます

当社こと自然派ライフ住宅設計㈱が全国の工務店やお客様へセミナーをしてきた中でも、特に伝えたい事を厳選して書き出していき、せっかく持ち家を持っている方やこれから中古物件を購入される方へ、リノベーションやフルリノベーションという選択肢を検討できるように情報をまとめていきます。

現在、新潟市でも持ち家や中古物件を購入して、リノベーションやフルリノベーションを行う方法が知られてきたと実感しています。

ですが、新潟市ではリノベーションという選択をお客様が選ぶことができるようにするための住宅会社からの情報発信がまだ薄いようにも感じています。

当社は都内のお家をリノベーションするための設計も行いますので、発信力の違いから地域柄の情報浸透の違いを感じました。

ぜひご参考になればうれしく思います。

【▼断熱・耐震・費用についてさらに深堀した記事はこちら】

【▼リノベーションを考えているかたはこちらも要確認!】

▼リノベーションとリフォームや新築建替えを徹底比較!はこちらから

戸建てフルリノベーションするための条件と検討されている方のお悩み

大前提として、戸建てのリノベーションやフルリノベーションはどういった場合に可能でしょうか?

また、どういった場合に検討されているでしょうか?

ここでは具体的な実際の例を結論として定義してみていきましょう。

大前提の条件3つ

- 現在持ち家を持っている

- 身内が持ち家を所有している

- 中古物件を所有しようと考えている

実際に検討している方のお悩み

- 間取りが窮屈・余分すぎる等の間取りからくるお悩みを持つ方

- 寒い、暑いなどの断熱性能からくるお悩みを持つ方

- 耐久性が心配等の耐震・制震性能からくるお悩みを持つ方

- 建て替えができない地域等の制限からくるお悩みを持つ方

- 新築や建て替えではコストが心配な費用面でお悩みを持つ方

- お風呂やキッチンの老朽化等、水廻りの住宅設備にお悩みを持つ方

- 築年数が重なり内装や外装など全体的な老朽化から見た目やメンテナンスにお悩みを持つ方

- ご家族の気持ちを大事にされている持ち家を壊すことに抵抗があるお悩みを持つ方

実際にフルリノベーション・リノベーションをされた方の感想

新潟市の木造2階建 築40年で約40坪の性能向上リノベーション

自然派ライフ住宅設計 リノベーション・フルリノベーション

直したい部分が多くなり、お家のお悩みをピンポイントで修繕していくよりも、まとめて解決する方がトータルコストを抑える事ができました!

最初は建て替えを検討しておりましたが、調べていくうちに持ち家を持っているメリットを最大限生かした方法がある事を知り、悩み事を解決しながらもコストを抑え、何社か比較した後にリノベーションのプランを選びました。

お家を引き継いだことがきっかけとなり県外から移り住むこととなりましたが、やはり古い家のため不安に感じる部分が多数。

建て替えかリノベーションのご検討ということでご相談いただきました。

一番の不安はやはり、断熱性能と耐震性能でした。

その中で、建て替えかリノベーションかというところから相談いただきましたが、昨今の解体費用や昨今の木材高騰のことも考え、リノベーションでのご提案といたしました。

弊社も含め何社かに相談に行ったそうですが、他にない大規模な間取り変更や性能向上によるリノベーションプランを気に入っていただきご依頼いただきました。

【費用と相場】の大事な事

お家を建てる時に最初に考えるのは様々ありますね。

費用や具体的なお悩みなど上げればきりがありません。

その中で特にお伝えしたいことをお伝えしていきます。

戸建てフルリノベーション・リノベーション新潟市の相場

40坪の木造住宅を性能を向上させて新築同様にするフルリノベーションの場合、トータルコストは1500万~2000万程、こだわりと規模が大きくなると3000万程に落ち着くことが多いです。

これは、本体工事だけでなく、それ以外にかかる費用を含めた相場です。

本体工事だけで言えば、1000万~程からだと思います。

各社相場をうちだしておりますが、当然どこまで含めるかは違いますので、読み解いていくことが大事です。

似ているワードに、フルリノベーション・リノベーション・フルリフォームがありますが、使用される・定義される内容も各社違います。

ここでは、当社の定義として、性能向上フルリノベーション・リノベーションの金額となります。

戸建てフルリノベーション・リノベーションのお見積書について抑えたいポイント

何のために作成するかを考えましょう。

結論はお客様のお悩みを解決して理想に近づけるといくらかかるか?を確認するのがお見積書です。

これを前提にお見積書の作成依頼をすると無駄な手順を踏む必要がなくスムーズに進みます。

お見積り作成時に確認することと、注意点はこちらです。

- 要望をしっかりお見積書に反映できるように伝える

- お見積り書の取り方を知り行動して比較できるようにする

- 概算見積と正式な書面の見積書があり、取り方が違う

- 見積書の取り方を知る

- お見積り書を見る前に工事内訳について知る

- 本体工事に含まれない費用を知る

- 見積書の確認ポイントを知る

- フルリノベーションの見積書のトラブルを予め知っておく

お家のお見積書をお客様だけで100%理解することは難しいです。

ぜひお見積書を作成してくださった住宅会社様にご説明して頂いてください。

理解度が深まると思います。

フルリノベーションとリフォームを費用面からどちらを選ぶか考える

既存の建物を修繕するだけでなく「デザイン」「耐震性能」「断熱性能」などの「付加価値」をつけて生まれ変わらせて活用することがリノベーションです。

リフォームはピンポイントなお悩みを解決する手法であると考えています。

つまり、お家のお悩みの内容を理解することで、どちらを選択することがベストかわかります。

戸建てフルリノベーションとリノベーションの税金と登記について

リノベーションは新築や建て替えと比べると税金面のメリットが大きいです。

特に固定資産税の費用についてメリットがあります。

およそ数十万~100万代の規模の大きいメリットです。

これは、戸建フルリノベーションが固定資産税に影響するかどうかは、確認申請が必要かどうかが決め手となります。

また、お家に手をいれたときには、税金と同時に登記費用がかかります。

これはおおまかに考えておくと、意外とかさんできてしまう金額ですので、是非ご確認ください。

いずれにしても直接費用に繋がります。

ぜひ知って頂きたいです。

フルリノベーション・リノベーションがコスト面で有利なこと

いわゆるローコスト住宅と同じ金額帯で、それ以上に性能を最大限まで上げるのが当社のフルリノベーションです。

土地と持ち家がある方はフルリノベーションを選ぶことが実はとてもコスト面で有利なんです。

持ち家があれば、無理して新築を建てるのではなく、新築にかける費用と同じ金額でフルリノベーションやリノベーションという手段を選ぶことで、より性能を向上させるだけでなく、お風呂やキッチンなどの住宅設備のグレードアップにもつながります。

これは、各部材である内装材や外装材についても同じです。

最終的にはランニングコストが変わるということがポイントです。

リノベーションはどこまでやるか?が大事です。

価格相場も変わります。

一概にフルリノベーションの価格やリノベーションの価格が決まっているという事ではありません。

ですが、各呼称が示すであろう工事内容から規模と価格を知っておくことでおおまかに把握できるでしょう。

「予め決めておく」これが大事です。

それには、お客様にもある程度知って頂く必要があります。

戸建てフルリノベーションの契約後の追加工事費用について

リフォームにおいて、「工事途中で追加の費用が必要と言われた」という話を聞きませんか?フルリノベーションやリノベーションの場合はこのような事は少ないです。

このようなケースは、壁を壊して中を見たときに発生することがおおきい原因の一つだからです。

リフォームの場合は、現時点でわからない事が見積りに入っていないケースが多いです。

フルリノベーションの場合はそれらをある程度予測し、事前調査してから行いますので、追加工事費用が発生しにくいのです。

例えば、間取りを変えたい、窓を増やしたいなどのお客様のご要望につく増減は、また別の話ですね。

廻りが知りたい事や知りたがっていることに目を通しておく

まわりが考えていることを知っておくことも大事です。

なぜなら、予め最短で考慮すべきことがわかるからです。

それは、費用面や建てた後の後悔を減らすことに繋がります。

ここでは具体的に皆さんが知りたいこと、調べていることをまとめています。

ちなみに、これは自伝書のようなもので、とても重要なことを書いてあるブログなどを目にして私も勉強になることが多いです。

【価格について】

- Qフルリノベーションの最低の価格相場はいくら?

- Qフルリノベーションする場合に平均いくらかかるの?

- Q一人暮らしでフルリノベーションをする場合予算はどうしてる?

- Q性能向上目的のフルリノベーションは坪単価はいくら?

- Qフルリノベーションの設計料っていくらかかるの?

- Qフルリノベーションと建て替えはどちらがお得?

- Q築年数でフルリノベーション費用変わるのか?

【具体的なことについて】

- Qフルリノベーションとはなにか?

- Qフルリノベーションしたお家の耐久年数は?

- Qフルリノベーションは実際になにができる?

- Q戸建てフルリノベーションでできないことは?

- Q築何年までフルリノベーションできる?

ぜひ参考にして頂けると嬉しいです。

当然このほかにもたくさんありますので、実際に住宅会社様へお客様が気にしているポイントなどストレートに聞く事も大事だと思います。

★本体工事以外の費用と建った後の費用が最重要

リノベーション・フルリノベーションの費用構造としては、本体工事費用と付帯工事費と諸経費の3つにわかれます。

この3つを合計してお家造りにかかる総費用となるわけです。

ただ、お家のトータルコストはさらにかかります。

昨今の住宅の広告をみると、本体工事の費用を大きく映し数百万円で~家が建つ、という目を引くタイトルが目立ちます。

ですが、それ以外にも当然費用が掛かるのは皆さん想像しています。

でも「お家が建った後の費用」を考えている方は少ないです。

実はこれを先に考えておくことが最も重要な点の一つです。

使う材料を選ぶポイントにもなりより具体的にイメージを煮詰める事ができます。

お金がかかるのはメンテナンス費用が一つあります。

ケースバイケースですが、持ち家がある場合については、ローコストで無理やり新築をたてるのであれば、同金額帯でフルリノベーションを行うことで、メンテナンス費用をかからないようにする事ができますし、空調エネルギーなどのランニングコストを抑えることができます。

築年数ごとに必要になるメンテナンス費用とフルリノベーションの費用を比較する

ここで伝えたい結論は築30年頃からフルリノベーション・リノベーションをするケースが多いという事です。

リフォーム・リノベーション・フルリノベーションどれにするか?

築年数から考慮していくことも必要です。

偏った具体例ですが、築5年のお家をフルリノベーションするのはもったいないですね。

なぜなら、メンテナンスをする部分がないですよね。

フルリノベーションするケースは、外壁や断熱、屋根等の費用が大きく積もる際に、一定基準以上になると箇所ごとにリフォームするよりもフルリノベーションで一気に直すほうがメリットが増える、という場面からも考えられます。

*当然お家の中身や悩みの種類により違いますね。

築年数ごとに必要になるであろうメンテナンスポイントを確認してみましょう。

【断熱性能について】の大事なこと

前提として断熱改修をするならスケルトンリフォーム、フルリノベーションをオススメする理由2つ

お客様が断熱性能からくるお悩みが原因で建て替えで新築する場合や、リフォームを考えているときに、当社はケースによっては安い新築や部分的なリフォームよりも、性能を向上させるフルリノベーションをオススメしております。

建替え新築の場合、ローコスト住宅と同じ金額帯でより性能を上げてフルリノベーションすることができる。

持ち家を壊すして割高な費用でローコスト新築の建替えするなら、フルリノベーションで浮いた費用を断熱性能に使った方が経済的です。

お家全体でみるとリフォームよりもフルリノベーションの方が安く性能向上できる場合が多い

一部の部屋だけ断熱性能を向上させるならリフォーム、お家全体を向上させるならフルリノベーションです。

そもそも住宅の断熱性能とはなにか?

様々な要因をトータルして数値化したものを断熱性能と言います。

そして、その要因は時代と共に変わります。

2023年現在は「お家の外周部からどれだけ熱が逃げるか?」で断熱性能の良し悪しを決めるのが主流です。

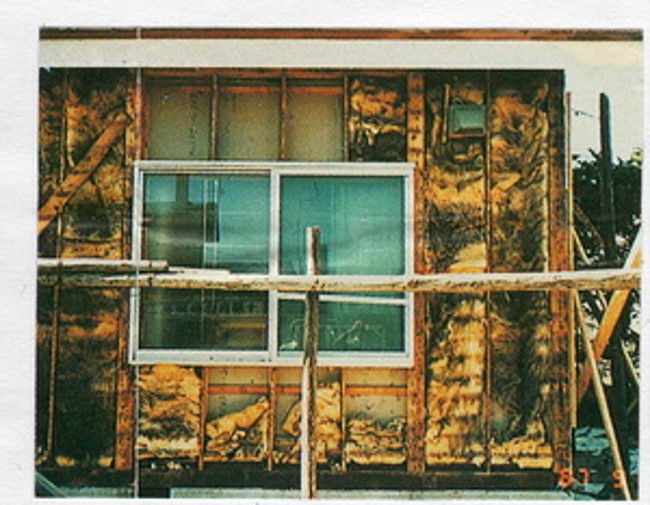

とても簡単に伝えると、壁と床と屋根、あとはサッシの断熱を良くすると断熱性能が上がります。

これを外皮平均熱貫流率ことUa値と表します。

このUa値が、国やHEAT20という団体が定義した各等級の数値のどこにあたるのか?でお家の断熱性能がどれくらい良いのかを決めています。

断熱性能の目的3つと優先順位を理解する

一に快適性

二に経済性

三に結露(カビ)の防止

快適性とはつまり、家中が温度差の少ない居住環境です。

やはり、お客様がまず先に実感できる部分です。

当社でも最も優先してほしいです。

経済性とはつまり、電気代などのエネルギーにかかる費用を削減できるということです。

当然求めればコストはかかりますが、光熱費だけで計算してもこの初期投資を15年で回収できます。年間お家で消費されるエネルギーの25%は空調エネルギーです。

結露の防止とはつまり、お家の心臓こと構造躯体への被害を防止することです。

日本の住宅は寿命30年と言われています。これは結露が原因の一つです。

他の国と比べても短いです。

日本は断熱性能への意識がまだ薄い。日本基準の普通では寒いし暑い。

断熱後進国である日本の建物は暑く寒いと言われています。

日本の断熱性能を図るU値という一つの性能値において、日本の最高等級は、フィンランドやドイツ等の寒さの厳しい先進国の最低等級の2分の1です。

当然国柄があるので、一概に目指すべきものではないですし、コストも違うので現実的ではない反面もあるようです。

「なんと断熱性能が国の基準の2倍!!」良い?悪い?

よく見かける文言です。

この記事が作成された現在の国で決められた最低基準はH28の改正省エネ基準にあたりますが、これを都内6地域において計算すると、2倍の値は断熱等級6 G2クラスとなります。

現状の最高等級は断熱等級7 G3が最高です。

G2クラスというと、断熱への意識がある高性能住宅路線の工務店やメーカーが基本的に取り入れている断熱性能です。

H28年改正の省エネ基準相当の数値では、省エネ住宅というにはあまりにも性能値が低いです。

断熱性能の指標は何であらわすのか

今の断熱性能は「冬の最低体感温度」に重きをおかれます。

つまり、どれくらい温かいかです。温かいお家は熱が逃げませんので夏は涼しくなります。

そして、UA値という具体的な数値をもとに、G1~G3までランクを付けているわけです。

断熱性能は、はっきりとしたものではないですが国も基準を定めています。

ただ、国の基準は最低限のものです。

これとは別に、HEAT20という団体が提唱した断熱基準が、2023年現在で最も多く用いられている指標です。

断熱性能のUa値とはなにか?

現在の断熱性能を図るための値です。

Ua値が低い方がより高性能な断熱性能であるという事になります。

ちなみに、外壁平均熱貫流率のことをわらわし、世界共通の指標です。

具体的には、以下の事から計算されるため、お家を建てる時はこの4つを意識しましょう

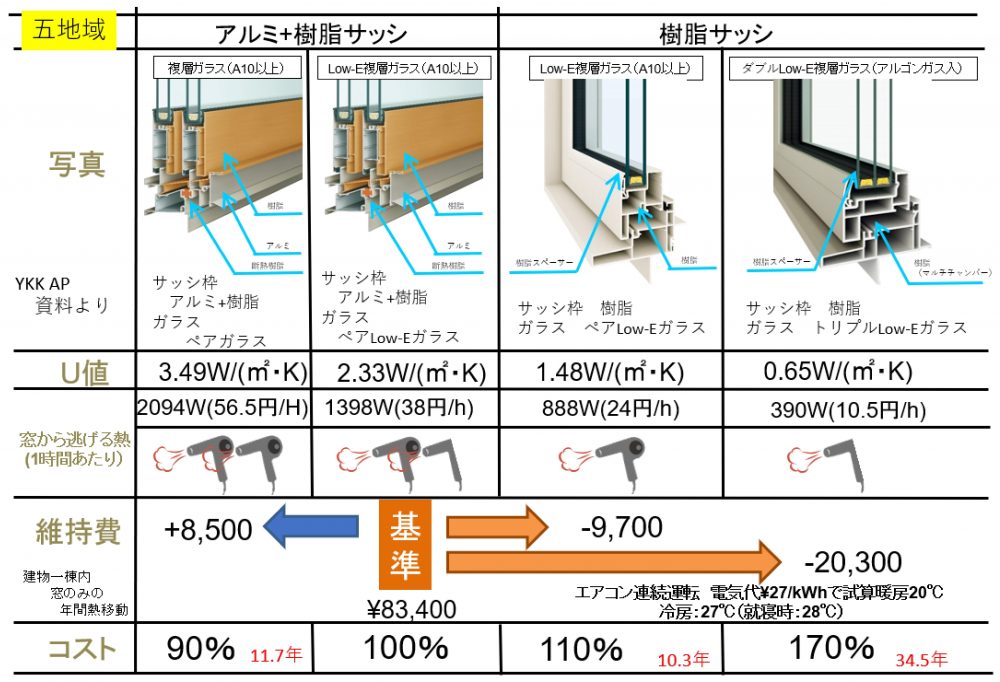

- サッシの種類と大きさ

- サッシのガラスの種類

- 断熱材の種類や厚み

- 断熱方法

Ua値は、熱損失量÷外皮面積

新潟市の断熱性能はG1~G3のどれにすれば良いのか、それぞれのコストはいくらか

日本の地域によりG1~G3でも必要な性能が違います。

当社での戸建てフルリノベーションでは、G1性能が数字上適合される断熱に自然素材の蓄熱効果を使って体感温度を上げる事で、コストを抑えてG2相当にしています。

また、どれにするかは予算との兼ね合いもあります。

新潟においてのG1:概ね10℃を下回ることがない断熱性能

新潟においてのG2:概ね13℃を下回ることがない断熱性能

コストの目安はG1性能に+100万~

新潟においてのG3:概ね15℃を下回ることがない断熱性能

コストの目安はG2性能に+200万~

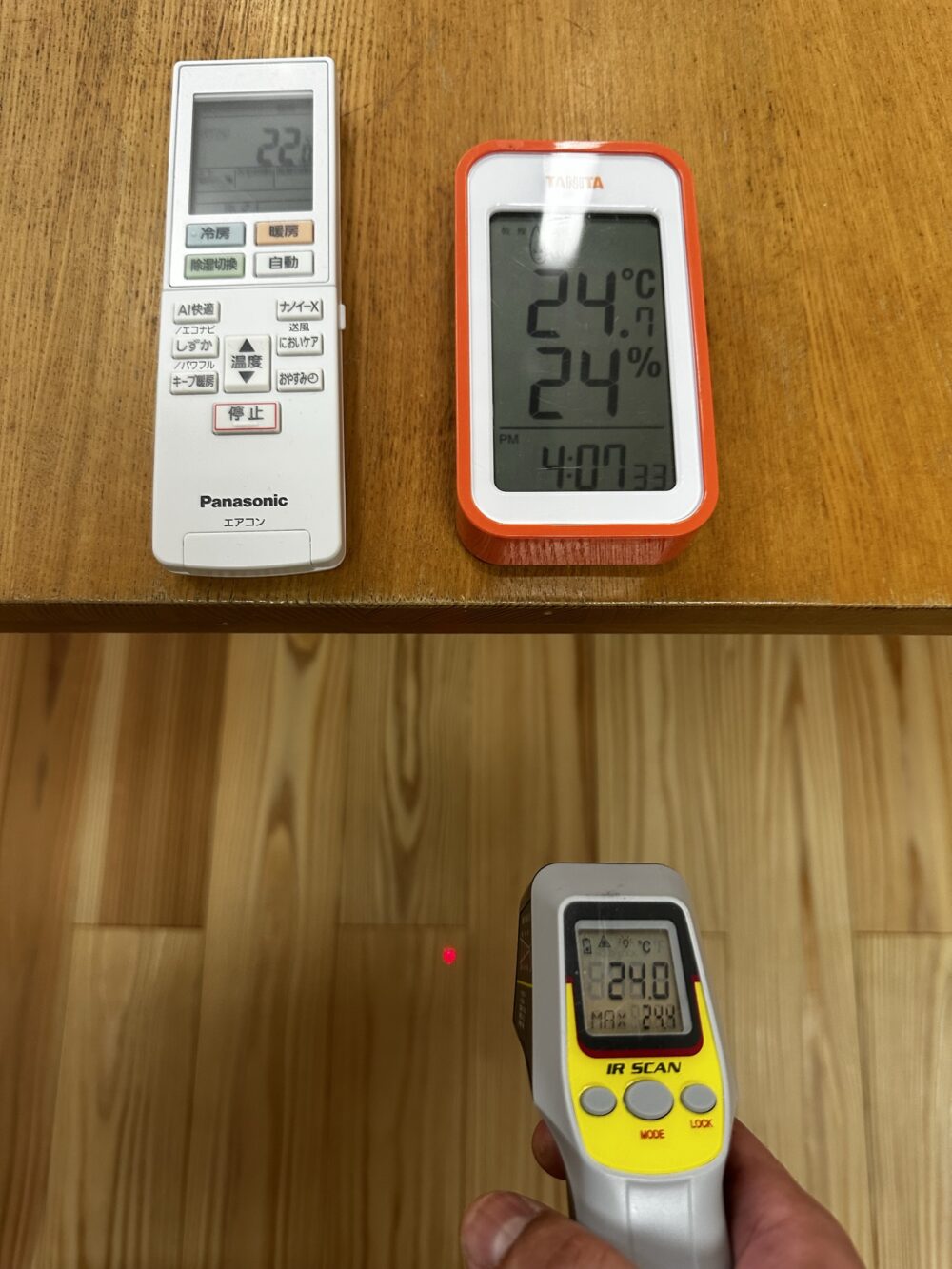

実際に当社のショールームは新潟においてのG2クラスで抑えました。

G2→G3にお家の性能をランクアップさせたときにかかるコストを考えると、断熱材やサッシの選定時はG2クラスに留めておき、ここに前述にもある無垢材の蓄熱効果で、コスパ良くG3クラスの室温にするのが自然派ライフの性能向上フルリノベーションです。

G3ランクはそもそも一般的な戸建て住宅においてはコストがかかりすぎるのに、基準の体感温度はG2から1℃前後しか違いません。

そのため、2022年現在はあまり実用的に用いる基準ではない?かと思います。

新潟市における断熱性能G2の実際に使用された断熱材

当社ショールームの例から参考にしてください。

- 床断熱材 発泡成形断熱材

- 壁断熱材 硬質ウレタンフォーム

- 天井断熱材 セルロースファイバー

自然派ライフ住宅設計㈱ショールーム 断熱性能G2クラスの床断熱材

自然派ライフ住宅設計㈱ショールーム 断熱性能G2クラスの壁断熱材

自然派ライフ住宅設計㈱ショールーム 断熱性能G2クラスの天井断熱材

今回天井にセルロースファイバーを使用しました。

実際の体感温度はG3に限りなく近いですが、セルロースファイバーは正式な数値上では評価されづらい材料ですので、一部サッシの断熱性能を上げたり、壁断熱材を厚めに吹くことで、ご来客頂く皆様が実感できるように数値を優先させました。

ですが、これではコストがかさみます。

そこで、内装につかわれる無垢材の蓄熱効果が活きてきます。

この蓄熱効果により家中の体感温度を上げることで、断熱性能の数値上はコストのかかりづらいG1クラスにしておき、実際の体感温度はG2クラスにするという工法でお客様に納得頂くことも多いです。

お家を快適にする要素は断熱性能だけではありません。蓄熱する自然素材の内装材を選ぶことも重要です。

お家を温かく、涼しく、するには断熱性能を求める事が必須ですよね。

ただ、それだけではありません。

ここに+αするなら、自然素材の無垢材を使用して断熱材と同じように熱を閉じ込める材料を使うことでさらに住環境が快適になります。

セルロースファイバーという断熱材は断熱性能は通常のウレタン吹付よりも数値は劣りますが、蓄熱効果があります。

これと同じことが無垢の内装材にも期待できるためオススメしています。

断熱性能の高い高性能住宅の基準はなにか

具体的に決まっていない事が問題です。

お客様が理解してこだわる必要があるのです。

建築基準法により定義される国の基準は、最低水準を決める法律です。

中国や韓国や北欧など他の国で決められた法律により定義される基準は、そうではありません。

日本は世界的に見ても水準の低い性能ですが、国の基準を満たしている高性能住宅と伝えることができる現状にあります。

他の国の方は日本のお家に驚かれるようです。

これは超一流の最大手の住宅メーカー様でも同じですので、ブランドイメージに流されなようお気を付けください。

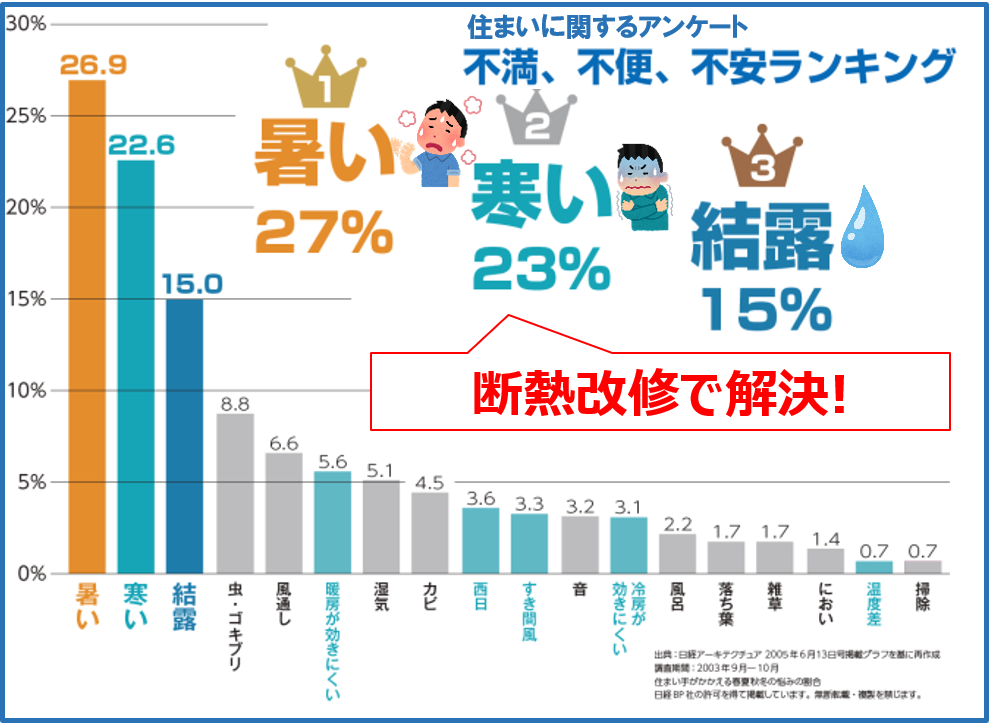

お家を建てた後に後悔するポイントはやはり断熱性能です

家造りの住む前と住んでみたときの不満は大きく違います。

これが断熱性能に直結します。

住む前は金額について、住んだ後は寒さや暑さに悩まれている方がおおいようです。

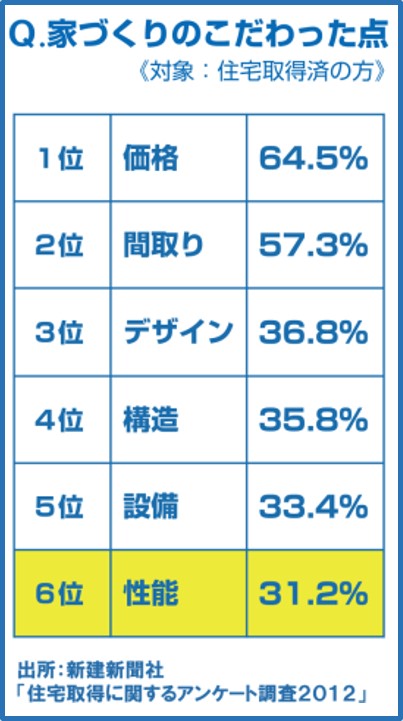

お家造りでこだわるポイント

住んだ後に後悔するポイント

断熱性能は死亡例の多いヒートショックを防ぐ健康への投資です。

日本の住宅の断熱性のが低いために、高齢者のヒートショックが後を絶ちません。

冬場に浴室で亡くなる高齢者の方が、交通事故死亡者の4~5倍といわれています。

断熱性能が大事な理由としては結露とカビからくる健康被害を出さないことがあります。

居間と寝室に結露がおきている場合、咳き込む確率は8.96倍あると言われています。

また、気道過敏症が2.45倍、喘息症状が2.41倍になります。

カビも同様に高い数値がでています。

断熱性能を向上させるとランニングコストの削減につながる

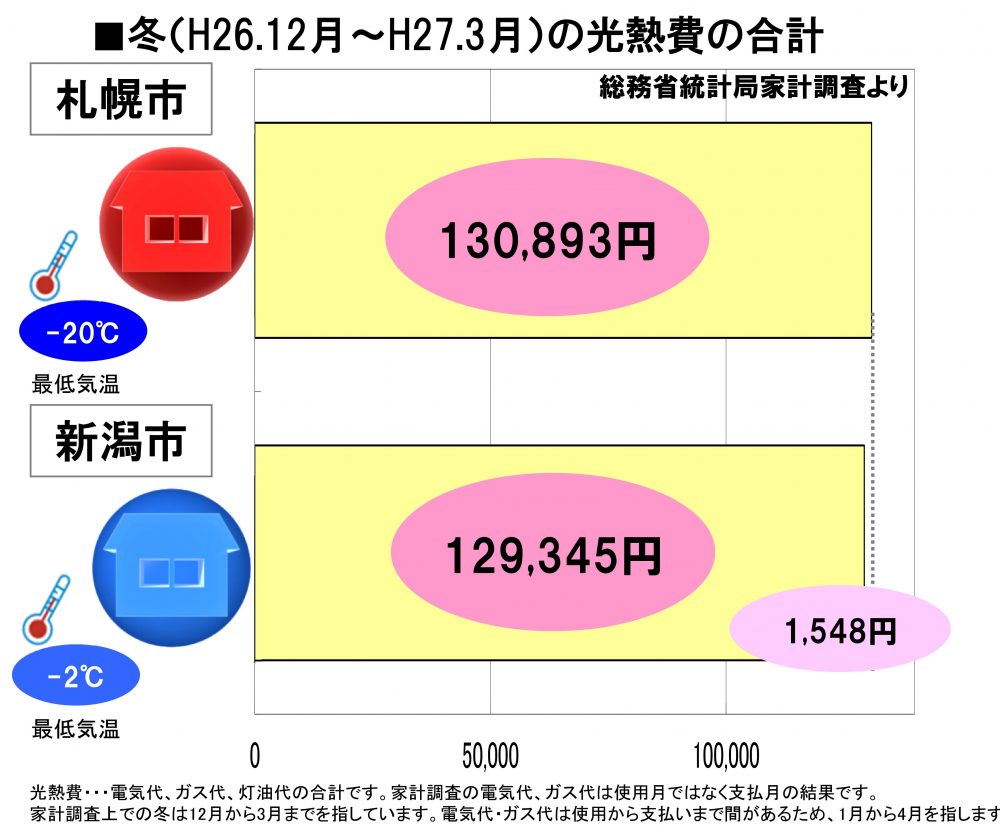

実は寒さの過激な札幌と新潟市の冬の光熱費はさほど変わりません。

H26年の札幌は最低気温-20℃、新潟は最低気温-2℃です。

札幌の方が圧倒的に寒いのになぜ光熱費が変わらないのでしょうか?

お家の断熱性能への考え方が違うからです。

札幌ではお家造りの念頭に策さ対策が考慮されているようです。

サッシは断熱材です。断熱性能に強く影響します。

お家の窓は、壁に空いた穴です。

断熱材をいくら強化しても穴が開いてればまるで意味がないです。

なので、断熱性能を向上させるフルリノベーションでサッシから変える事が最終的に金額的にもメリットになります。

冬温かいお家は夏暑いのか?

そのようなことはありません。

涼しくする事ができるし、温かくする事できる。これが断熱性能の高いお家です。

断熱性能を高めて温かくしたお家は、冬は暖気を逃がさないし、夏は外気を入れない。

つまり、温かくしやすいお家は、涼しくしやすいお家であるという事です。

また、ここで勘違いされるかたも多いのですが、あくまでも断熱性能が良いから、自動的になにもしなくても温かいし、涼しいわけではありません。

空調による、冷暖房が逃げないということです。

さらに高断熱なお家は、エアコンの設定温度よりも温かく、涼しくなります。

なので、空調機器のエネルギーを効率よく使い、省エネと快適な室温が両立するわけです。

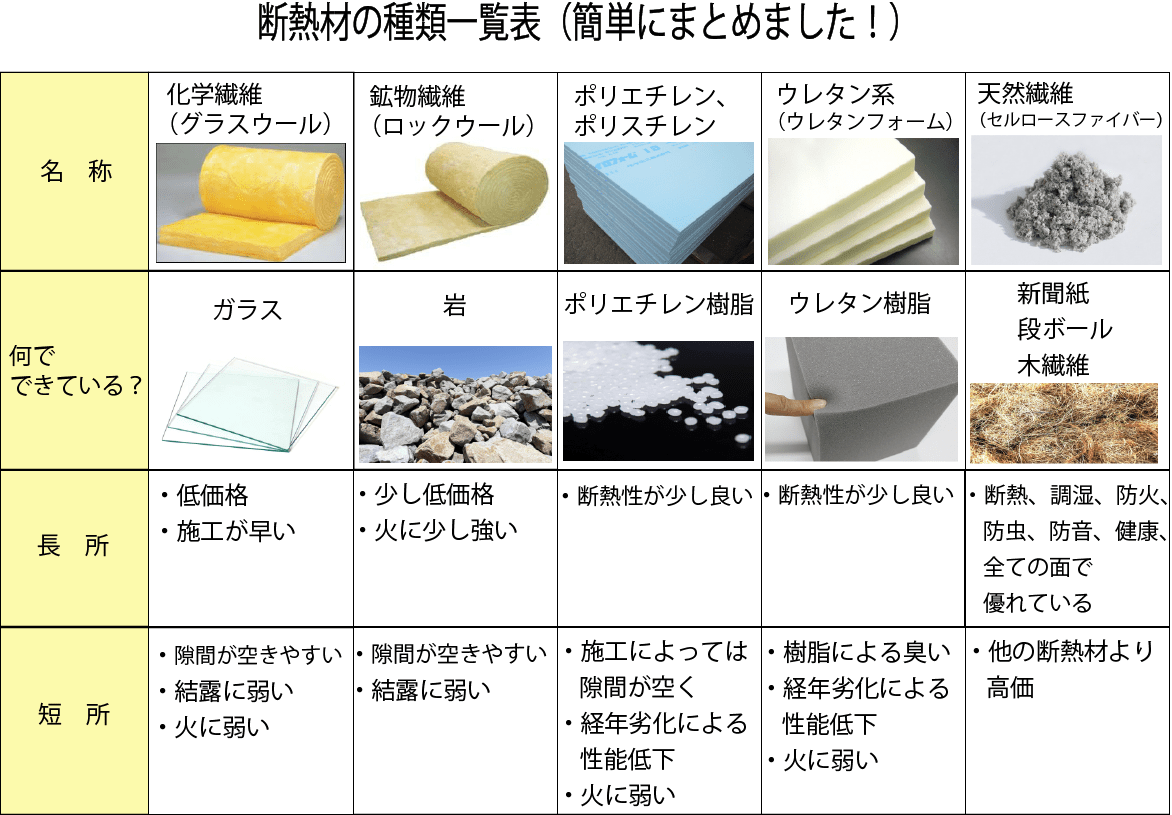

お家の中に使う断熱材の種類を表でまとめました

5つの断熱材が主流です。

- 繊維系 グラスウール

- 鉱物繊維系 ロックウール

- 天然繊維系セルロースファイバー

- ポリエチレン

- ウレタン系

お家の断熱材はなにがオススメなのか?

断熱材にはそれぞれ長所短所があります。

なにを使えば良いのか判断する材料はなんでしょうか?

それは、お家の性能をどこまで上げたいか?です。

断熱性能の高いお家が理想であれば、Ua値をHEAT20のG1~G3にすることを目指す流れになります。

これがわかれば使う断熱材(厚み等も)もある程度絞られてきます。

*これ以下の性能基準値もありますが、グレードとしてはローコスト住宅に近づきます。

イメージされる快適なお家となると、G1性能から検討したほうが良いです。

断熱性能のHEAT20 G1~G3等級のどれが良いのか

選ぶ方法は限られてきます。

そもそもHEAT20の各等級については、体感温度の数字から計算されます。

実際にショールームやモデルルームにてご体感頂いた方が良いです。

また、G1~G3のどれにするかは、結局のところ予算との相談です。

一つ等級を上げると100万~200万程度上がるためです。

【耐震性能について】の大事なこと

スケルトンリフォーム、フルリノベーションをするなら耐震補強を同時に行えます。

戸建てフルリノベーション、スケルトンリフォームにおいて、最大のメリットは住宅の性能値を上げる事ができる点です。

それは、耐震性能と断熱性能です。

ここでは耐震性能について抑えるポイントを解説していきます。

耐震性能の向上は安心安全な暮らしに直結します。

また資産価値にも大きく影響します。

耐震等級とはなにか?

耐震等級1:100年に一度起こるであろう震度6強から震度7相当に対して建物が「崩壊しない」強度設計

耐震等級2:100年に一度起こるであろう震度6強から震度7相当に対して建物が「ある程度の補修を行う事でその後もお家が維持できる」強度設計

耐震等級3:150年に一度起こるであろう大地震に対して建物が「崩壊しない」強度設計

耐震等級は地震が起きた際に建物の構造躯体にどれだけ影響するか。

つまり、地震が起きたときの建物の壊れにくさの指標です。

耐震等級は地震に対して、建物の強度を表す数値から決まります。

この数値が耐震等級1~耐震等級3のどこに当てはまるか?で耐震等級が決まります。

この中では耐震等級3が一番強度が高くなり、コストが大きくなります。

3つとも明確に基準が設けられております。

耐震等級1について

耐震等級1とは、震度6強から震度7相当の地震に対して「崩壊しない」とされる強度です。

これは、最低限の建物が持つべき耐震性能と言われています。

つまり、倒壊はしないが一定の損傷は許容するという考え方です。

「100年に一度起こる大地震」と定義されています。震度6強から震度7相当は、「100年に一度起こる大地震」と定義されています。

熊本県で起きた大地震は震度7相当でした。

耐震等級2について

耐震等級2とは、耐震等級1に対して1.25倍の強度と指標が決められております。

「100年に一度起こる大地震」と定義される震度6強から震度7相当の地震に対して「ある程度の補修を行う事でその後もお家が維持できる」という基準の強度です。

避難場所に定められる建物は、この耐震等級2相当の強度設計がなされます。

耐震等級3について

耐震等級3とは、耐震等級1に対して1.5倍の強度と指標が決められています。

住宅性能表示制度においての最高等級です。

150年に一度のとても大きな大地震に対して「倒壊の恐がないという」基準の強度です。

消防署や警察署など、救護活動の本拠点の建物の強度設計です。

▼お家の耐震性について詳しくはこちら。

耐震性能・等級はなにで変わるのか?耐震設計について

結論としては主として概ね4つの要素が建物の耐震性に影響します。

⓵建築物の重量

⓶耐力壁の施工量

⓷耐震部材の配置

⓸床に持たせる耐震力

これらを構造計算として設計してお家の耐震性能がきまります。

耐震性能の要素⓵建築物の重量

建築物の重量は揺れに対しての損傷被害と比例していきます。

建築物自体の重さは他の国と比べると木造建築が主流ですので建物自体は軽量とされます。

ここで特に触れておきたいのは屋根が重さが影響することです。

建物の一番上にある屋根が軽い場合、地震エネルギーが働いたときに、建物全体の揺れ幅が小さくなります。

耐震性能の要素⓶耐力壁の施工量

耐力壁は耐力面材等で耐震補強を行う壁の事です。

この量を増やすと耐震性能が上がり、等級が上がっていきます。

安全性に直結しますが、比例してコストも高くなります。

耐震性能の要素⓷耐震部材の配置設計

建物のバランスも耐震性能に影響します。

建物全体の耐震部材の配置をバランスよく配置することで性能が向上します。

部材は、耐力壁や耐力を持たせる金物等があります。その他にも筋交や柱の位置が影響します。

例としては、1Fと2Fの配置を合わせてあげる、建物の隅に配置してあげる、筋交いの向きを合わせる等、細かい設計が必要です。

つまり、やみくもに良いものを使うだけではだめという事です。

耐震性能の要素⓸床に持たせる耐震力

水平方向のエネルギーに対して床全体で対抗する力も性能に影響します。

地震の揺れにより建物はよじれるイメージで変化します。

例としては、床合板を厚くする、火打ち材を入れる等、様々な補強があげられます。

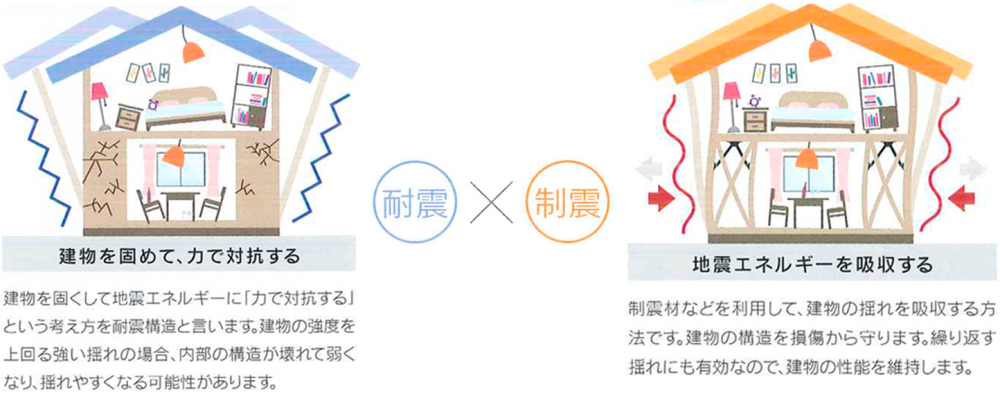

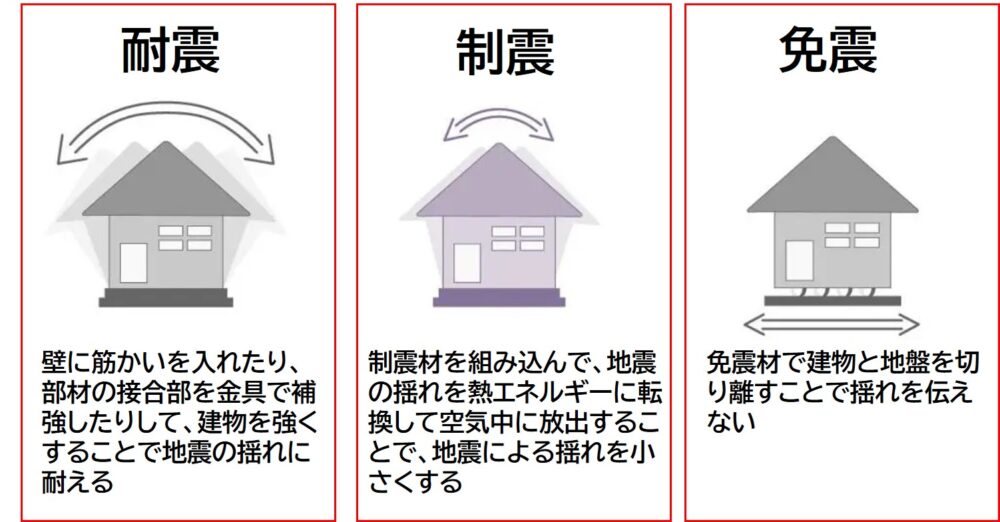

耐震と制震と免振はどれが良いのか?

耐震と制震はそれぞれ特性が違います。

結論としては、混合してどちらも必要です。

耐震は建物を強くする構造

制震は振動を吸収する構造

免振は建物と地盤を切り離した構造です。

【自然素材について】厳選知識2選

戸建てフルリノベーションでも自然素材を使ったお家を造れます

当社では自然素材である無垢材を使用したお家造りも行っています。

それは無垢材の蓄熱効果や素材の心地よさを最大限利用し、お客様に納得して選んで頂いています。

自然素材を使用したお家造りについて解説していきます。

戸建てフルリノベーションで床に使える自然素材

床に使う自然素材にも様々種類があります。

ここでは、当社が使用しているぶ厚い床板の無垢材について解説します。

当社では、杉や赤松の30mmの床材を使用しています。

仕上がりがとても綺麗であえて節を残すことで模様が施工するたびに変わりますので、だれとも一緒ではないのも魅力です。

仕上がりもとても綺麗ですし、柔らい材料ですので、触り心地も抜群です。

さらに、床材にこの無垢材を使用する事で、蓄熱効果が期待できます。

これによって、空調の熱を床全体が吸ってくれますので、まるで床暖房をつけたような温かみを帯びます。

【工事の流れ】戸建てフルリノベーション解説

戸建てフルリノベーションは新築と工期が変わります。

特に解体工事などの準備工事、木工事においての造作等様々あります。

また、住宅会社様によっても大きく変わります。

工期の違いは使う材料と工法が違うためです。

自然派ライフ住宅設計の場合ではどのように変わるのか、リアルタイムで現場を追いかけたブログから是非ご参考にしてみてください。

使用する漆喰や珪藻土などの材料やその施工方法、リノベーション特有の準備工事や現場の工夫等も見てもらいたく記事にしております。

図面や工程表では見えてこない重要な工程も写真で説明しております。

戸建て性能向上フルリノベーションの流れ

- 戸建て性能向上フルリノベーションの流れ 工事前準備について

- 戸建て性能向上フルリノベーションの流れ① 解体工事から木工事へ

- 戸建て性能向上フルリノベーションの流れ② 木工事に入る前の調整について

- 戸建て性能向上フルリノベーションの流れ③ 木工事の床や壁下地と床断熱について

- 戸建て性能向上フルリノベーションの流れ④ 木工事と壁断熱吹付について

- 戸建て性能向上フルリノベーションの流れ⑤ 木工事と外負荷断熱施工について

- 戸建て性能向上フルリノベーションの流れ⑥ 木工事の床仕上げと外壁漆喰塗り

- 戸建て性能向上フルリノベーションの流れ⑦ 木工事完了と外壁仕上げについて

- 戸建て性能向上フルリノベーションの流れ⑧ 内部仕上工事~完成へ

- 戸建て性能向上フルリノベーションの流れ⑨ 完成とビフォーアフター

自然派ライフ住宅設計の性能向上フルリノベ―ション

お家の価格高騰や住宅ローンの金利値上げ、つのっていく厳しい増税など、中々お家を購入することが難しくなってきました。

そこで主流になりつつある、性能向上フルリノベーションが注目されています。

気になる方はぜひ当社ショールームまで遊びにきてください!

【▼リノベーションを考えているかたはこちらも要確認!】

▼リノベーションの費用・断熱・耐震 大事なポイントはこちらから

▼リノベーションとリフォームや新築建替えを徹底比較!はこちらから

自然派ライフ住宅設計のリノベーション・フルリノベーション

▼性能向上リノベ デザインアワード2022 特別賞受賞

YKK AP HP性能向上リノベデザインアワード2022より当社ページ抜粋

▼株式会社建築知識様(エクスナレッジ様)の新建ハウジングにも20~30回以上掲載頂いています。

▼中立な立場で住宅診断を行うホームインスペクターである有名な市村崇様の著書にも新潟県で唯一選考頂きました。